Il Testo unico sulla tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (dlgs 81/08 e s.m.i.) definisce i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) come «qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo» (art. 74).

Dal 2016 è in vigore un regolamento europeo – il n. 2016/425 – che disciplina a livello comunitario le caratteristiche dei Dpi e il loro campo d’impiego. Il suddetto regolamento è stato recepito dalla normativa italiana con il decreto legislativo n. 17 del 19-2-2019.

L’uso dei Dpi è necessario ogni volta che le attività di prevenzione, protezione collettiva e organizzazione del lavoro non garantiscono un livello di rischio sufficientemente ridotto (art. 75).

Uno studio sulla sicurezza sul lavoro condotto dell’Università degli studi di Udine, in sinergia con Inail e aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia ha analizzato un campione di circa 550 aziende monitorate nell’arco del 2007-2015, concentrate principalmente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Lazio.

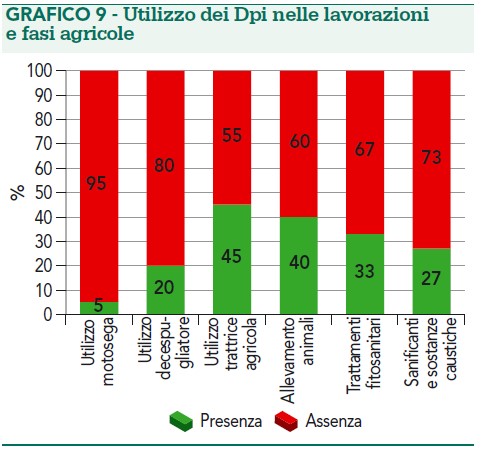

In tutta l’attività di monitoraggio la sezione in cui si è travato il maggior numero di situazioni critiche è stata la fornitura e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (Dpi). I Dpi vengono molto spesso solamente acquistati e mai utilizzati anche per attività come i trattamenti fitosanitari, in cui vi è un’elevata esposizione al rischio. Drammatica appare la situazione nell’utilizzo della motosega, dove solo il 5% del campione ha dispositivi specifici per tale attrezzatura (pantaloni e scarpe di classe idonee per motosega) (grafico 9).

Anche per le operazioni dove si usano detergenti, sanificanti, prodotti caustici e corrosivi la percentuali di operatori che utilizza tali presidi è comunque minima, pari al 27%. Anche nella scelta stessa dei Dpi si sono rilevati i seguenti punti deboli:

- dispositivi non idonei al rischio da proteggere;

- scorretto stoccaggio degli stessi (ad esempio promiscui con prodotti fitosanitari);

- assenza di formazione e addestramento per gli stessi (otoprotettori o dispositivi di terza categoria);

- utilizzo non individuale dei dispositivi.

Protezione dei piedi

I piedi, come le gambe, sono soggetti al rischio di taglio accidentale, oltre che di schiacciamento e scivolamento.

Gli scarponi da indossare sono Dpi specifici che rispondono a norme UNI specifiche (UNI EN ISO 17249:2014). Anch’essi devono riportare l’apposito pittogramma e sono caratterizzati da una punta antischiacciamento, dal tessuto antitaglio sul corpo dello scarpone e da una suola antiscivolo. I normali scarponi antinfortunistici non sono però efficaci contro il taglio accidentale con motosega. Le norme attualmente in vigore individuano diversi modelli di calzature per la protezione del piede (UNI EN ISO 20345:2012). Contro il rischio di taglio da sega a catena portatile devono essere utilizzate calzature come indicato nella norma UNI EN ISO 17249:2014. Si tratta dei modelli C, D ed E come descritti nella UNI EN ISO 20345:2012. Ai fini dell’efficacia protettiva sono previste quattro classi (1, 2, 3, 4). Salvo indicazione diversa, le calzature devono soddisfare i requisiti di base riportati nella UNI EN ISO 20345:2008, fra i quali troviamo il puntale di protezione contro il rischio di schiacciamento delle dita del piede.