La popolazione delle colonie di api e più in generale degli insetti impollinatori, in Europa, come in altre regioni del mondo, è in drastica diminuzione. Il loro crescente declino è riconducibile a una serie di problematiche ambientali legate al degrado e alla frammentazione degli habitat: inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni colpiscono duramente la popolazione di api.

La gravità della situazione è testimoniata da una serie innumerevole di studi e ricerche (tra cui Ispra, Izslt, Crea, ecc), incluso un recente rapporto ad hoc dell’Ipbes (Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services) e da una serie di misure a tutela degli impollinatori assunte nel contesto delle politiche nazionali e comunitarie, nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute, della ricerca e dell’innovazione (Ipbes 2016; 2017; 2019).

Negli ultimi anni gli apicoltori hanno lanciato l’allarme per la riduzione del numero delle colonie di api e per il declino delle loro popolazioni. In Italia sin dal 2003 sono stati segnalati eventi significativi di moria delle api, concentrati soprattutto in primavera. A oggi non è stata identificata una unica causa per tale declino, ma sono stati individuati diversi possibili fattori con una negativa incidenza sulla salute e sulla sopravvivenza delle colonie di api da miele allevate.

Una serie corposa di studi dimostra come la salute delle api possa essere compromessa da malattie infettive e infestanti e dall’azione acuta o cronica di alcuni pesticidi che spesso indeboliscono le colonie. Questi impatti sono spesso strettamente intrecciati ed è improbabile che un singolo fattore di pressione possa rappresentare da solo la causa di perdita delle colonie.

Nel corso degli ultimi anni la perdita di api nel nostro Paese è risultata tra cento e mille volte maggiori di quanto osservato in passato (Efsa, 2008). La moria di Apis mellifera, l’insetto impollinatore più studiato, costituisce un problema sempre più grave in molte regioni italiane a causa di una combinazione di fattori (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, Fao, 2014), tra cui:

la maggiore vulnerabilità nei confronti di patogeni (quali protozoi, virus, batteri e funghi, e parassiti, come Varroa destructor, Aethina tumida, Vespa velutina, altri artropodi, incluse diverse specie alloctone);

- i cambiamenti climatici;

- le pressioni ambientali che determinano insufficienza di risorse trofiche e di acqua;

- l’uso di sostanze chimiche come i pesticidi;

- il consumo e la trasformazione del suolo dovuta all’edilizia;

- l’agricoltura intensiva e monocolturale;

- il degrado e frammentazione di habitat;

- la gestione impropria degli alveari;

- il sistema immunitario delle api.

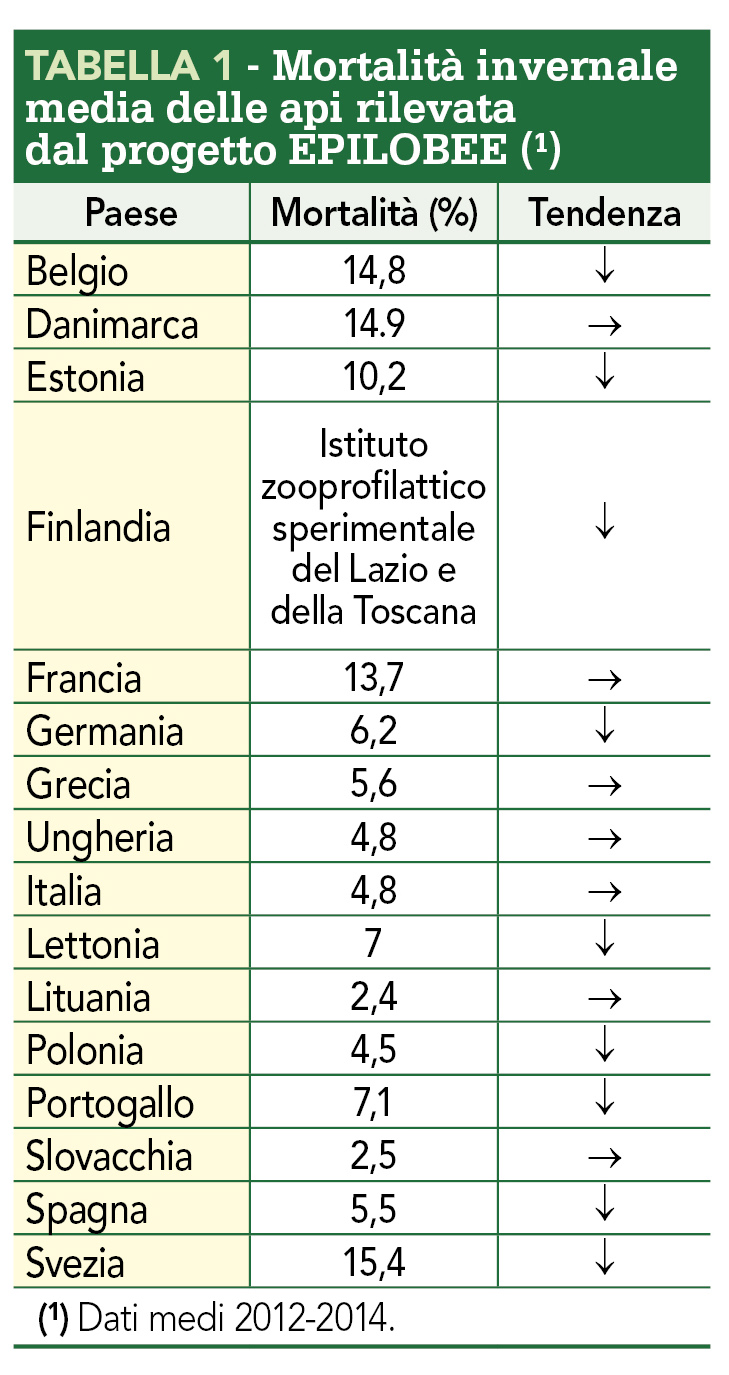

I dati ufficiali sulla mortalità delle colonie in Europa provengono dal progetto EPILOBEE che, dal 2012 al 2014, ha monitorato lo stato di salute di più di 30.000 alveari in tutti i Paesi europei (https://www.anses.fr/fr/content/le-programme-europ%C3%A9en-epilobee).

La mortalità invernale media in Italia è risultata stabile durante lo studio e pari al 4,8% (tabella 1).

Prendersi cura delle api vuol dire salvaguardare la biodiversità vegetale e delle api stesse e la sicurezza alimentare: senza l’impollinazione di queste creature sarebbero a rischio 71 delle 100 colture più importanti per nutrire la popolazione mondiale. Anche l’Onu ha voluto sottolineare l’importanza di questo tema proclamando il 20 maggio la Giornata mondiale delle api.

A tale proposito al fine di supportare concretamente l’attività degli apicoltori del Lazio nella conduzione dei loro apiari, Arsial, grazie alle risorse ricevute dalla Direzione agricoltura della regione Lazio (determinazione n. G17059 del 05/12/2022), in ottemperanza della legge regionale n. 17/2022 “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura”, art. 3, comma 1, lettera a), punto 6: attivazione e gestione di stazioni apistiche di biomonitoraggio a favore degli apicoltori e uso di arnie hight tech per il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali e semi naturali attraverso l’impiego dell’ape come sentinella ecologica dello stato di salute dell’ambiente”, ha avviato il progetto di biomonitoraggio attraverso l’attivazione delle stazioni apistiche a favore degli apicoltori del Lazio, che prevede l’installazione di moduli e bilance hight tech, attraverso le quali rilevare una serie di dati e informazioni interne ed esterne all’arnia, riconducibili a temperatura, umidità, pioggia, dati produttivi, moria e sviluppo della colonia, studio del comportamento delle api, problemi di disorientamento, ecc.

Per la realizzazione del progetto è prevista la collaborazione con le Associazioni apistiche del Lazio ed eventualmente con istituti di ricerca, enti parco e università, ai quali sarà chiesta la disponibilità di allestire e gestire i moduli e bilance hight tech presso i loro apiari.

L’obiettivo è quello di far emergere, in alcuni contesti ambientali del Lazio: i fattori che minacciano lo stato di salute dell’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi naturali e semi naturali; la tipologia di flora mellifera in base alla disponibilità di essenze nettarifere e pollinifere; il benessere delle api e dunque la loro esistenza.

Il comparto apistico in Lazio

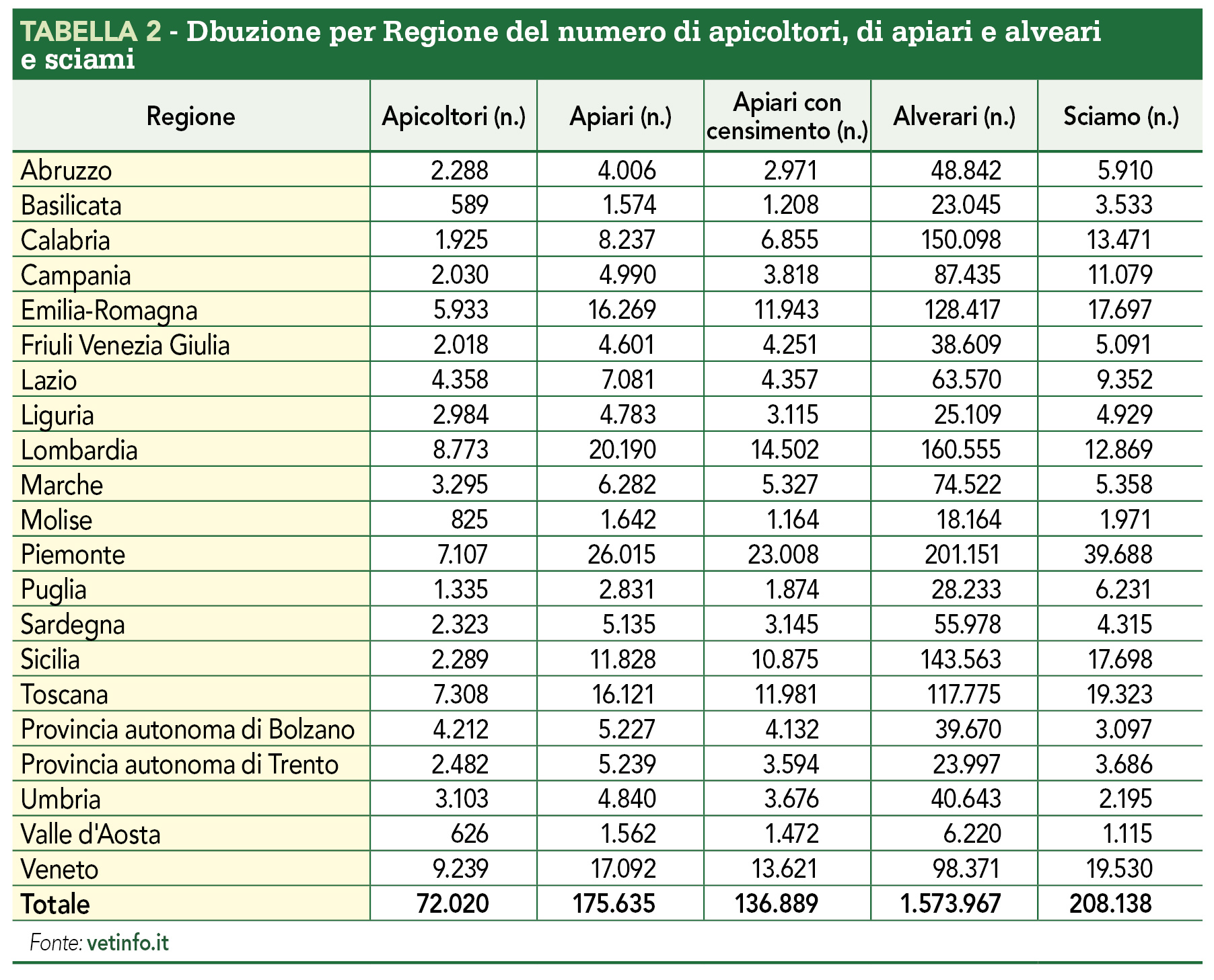

Analizzando i dati dell’Anagrafe apistica nazionale (Bda) riconducibili all’ultimo Censimento 2022 (novembre-dicembre), si evince che in Regione Lazio sono presenti 63.570 alveari (con un incremento del 18,55% rispetto al 2021, in cui si registravano 53.622).

Su scala nazionale la crescita del numero degli apicoltori è costante, nel 2022 erano poco più di 72 mila (+5,38% rispetto al 2021 e +47% rispetto a cinque anni prima), con oltre 175 mila apiari (+5% rispetto al 2021).

Trend positivo che si riscontra dunque anche nella Regione Lazio che ha visto un incremento medio sia del numero di apicoltori che del numero di alveari allevati (tabella 2).

Sulla base delle consistenze degli apicoltori, la regione Lazio si colloca al 6° posto su scala nazionale con una incidenza del 6% circa.

Il 29% degli apicoltori in Regione Lazio alleva le api ai fini della commercializzazione dei prodotti dell’alveare, mentre il restante 71% detiene alveari al fine esclusivo dell’autoconsumo.

Il 27% degli apicoltori presenti in Regione Lazio effettua la pratica del nomadismo mentre il 66% alleva gli alveari in maniera stanziale.

Distribuzione regionale

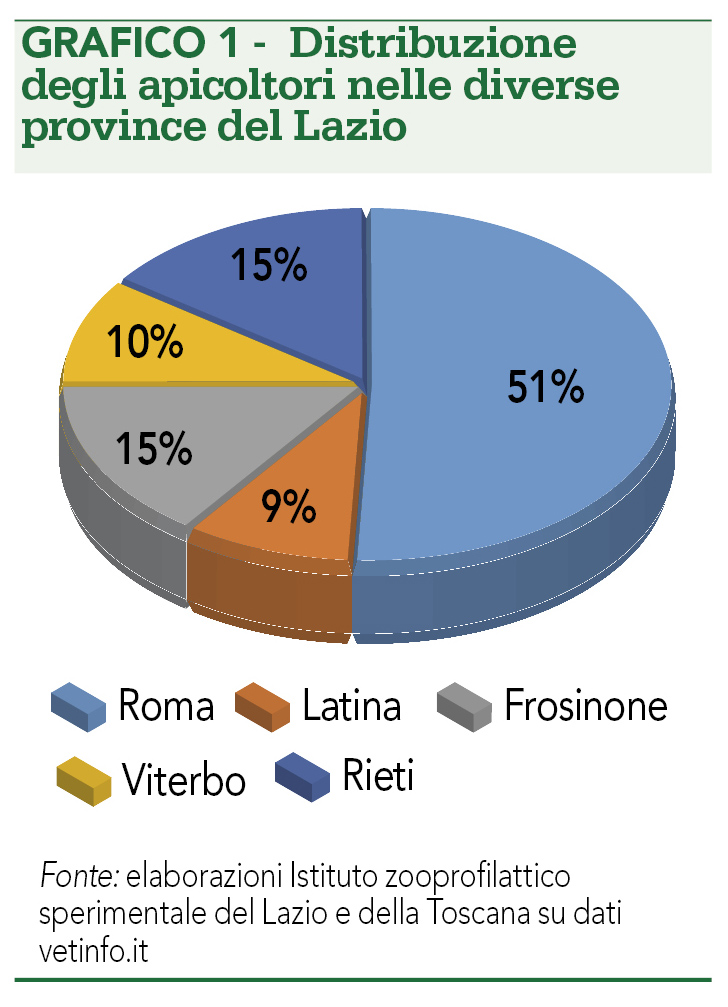

In Regione Lazio gli allevamenti apistici sono equamente distribuiti su tutto il territorio, fatta eccezione di alcune aree che non presentano condizioni ottimali per l’allevamento (ad esempio per la presenza di agricoltura di tipo intensivo o nelle zone montuose).

Il maggior numero di apicoltori è presente nella provincia di Roma, seguito da Frosinone e Rieti (grafico 1). Gli apiari sono, invece, maggiormente presenti nelle province di Roma, seguite da quelle di Viterbo e Frosinone.

Modalità di allevamento

Le modalità di allevamento nettamente prevalente di tipo convenzionale (pari al 5,65%), rispetto a un’apicoltura biologica che nel Lazio conta 330 apicoltori e 601 apiari. A livello nazionale, nel 2021 erano oltre 215 mila gli alveari che producono miele con metodo biologico, pari al 12% del totale, con un incremento costante negli ultimi anni. Piemonte, Toscana e Emilia Romagna sono le regioni con la maggiore concentrazione di alveari biologici (Ismea, 2022).

Importante sottolineare come in Regione sia carente una valorizzazione completa della filiera e della diversificazione dei prodotti dell’alveare che può incrementare notevolmente le quantità prodotte e portare anche a una conoscenza più approfondita dei contesti ambientali in cui insistono gli alveari.

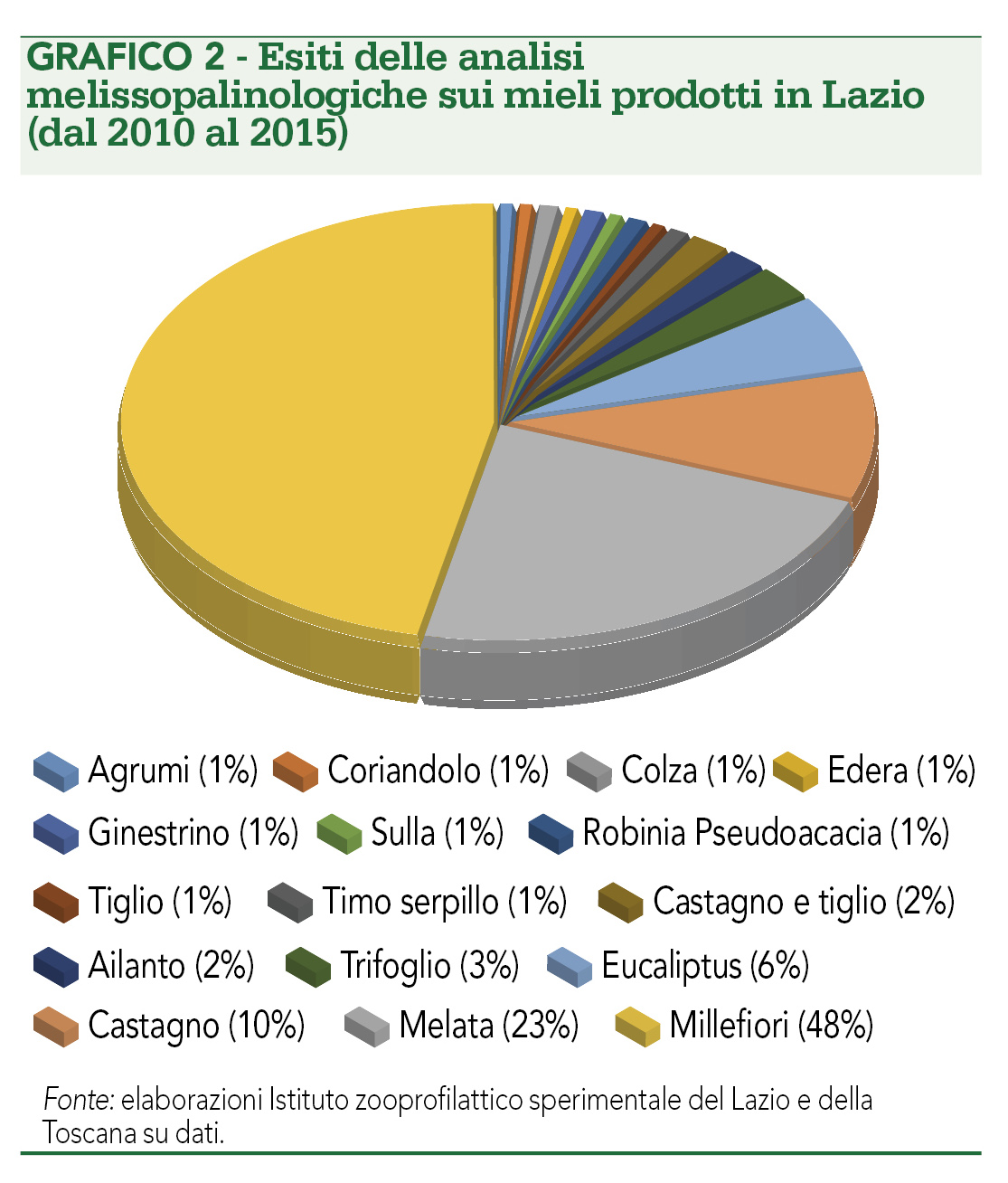

In base alle analisi melissopalinologiche condotte dal 2020 al 2022 dal Laboratorio di apicoltura dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, su 126 campioni di miele prodotti in Regione, l’origine botanica delle principali tipologie di miele è risultata essere: millefiori (48%), melata (23%) e castagno (10%). Numerosi poi sono i lampioni di mieli monoflora prodotti in quantità minore sul territorio regionale come ad esempio: agrumi, colza, coriandolo, edera, ginestrino, robinia pseudoacacia, sulla, tiglio, timo serpillo (grafico 2). Questi dati avvalorano la diversità dei mieli del Lazio che sarebbe opportuno far conoscere al consumatore per una loro valorizzazione.

Le rese medie di miele per alveare sono legate a fattori dipendenti (l’incidenza di malattie) o meno (clima) dall’abilità dell’apicoltore. In ogni caso la formazione sulle Buone pratiche apistiche (https://www.fao.org/3/cb5353en/cb5353en.pdf) potrebbe giocare un ruolo non indifferente, unitamente a una adeguata assistenza tecnica, per l’andamento sia qualitativo che quantitativo delle produzioni.

Biomonitoraggio con api sentinella

Le api, come tutti gli apoidei, sono strettamente legate all’ambiente in cui vivono per l’intero ciclo vitale e risultano estremamente sensibili a ogni alterazione dell’habitat, ai quali reagiscono con numerose risposte fisiologiche ed ecologiche (Dafni et al., 1994),

Le api rappresentano un ottimo indicatore biologico in quanto, proprio per le loro caratteristiche etologiche e morfologiche permettono di studiare l’habitat in cui vivono attraverso il rilevamento di parametri chimico-fisici e biologici da quali poter valutare gli eventi metereologici, la stagionalità e l’origine botanica, la presenza di sostanze inquinanti, la differenziazione degli habitat, le interazioni con i fattori ambientali, ecc.

A tale proposito in questi ultimi anni si è diffuso lo studio dello stato di salute delle api e dell’ambiente attraverso l’attività di biomonitoraggio, che può consistere nello studio della presenza di sostanze inquinanti e nocive nell’ambiente (da residui che si possono riscontrare sul corpo delle api e nei prodotti dell’alveare) e/o nell’adozione di un insieme di metodologie e attrezzature applicate alle arnie (come ad e sempio moduli hi-tech, bilance, sensori, stazioni meteo, ecc.) da cui ottenere informazioni e dati interni ed esterni all’arnia, quali ad esempio temperatura, umidità, pioggia, dati produttivi, moria e sviluppo della colonia, studio del comportamento delle api, problemi di disorientamento, ecc.

sempio moduli hi-tech, bilance, sensori, stazioni meteo, ecc.) da cui ottenere informazioni e dati interni ed esterni all’arnia, quali ad esempio temperatura, umidità, pioggia, dati produttivi, moria e sviluppo della colonia, studio del comportamento delle api, problemi di disorientamento, ecc.

Tali sistemi di biomonitoraggio permettono di studiare una determinata area geografica, monitorando i cambiamenti climatici e gli eventi metereologici, la disponibilità di essenze nettarifere, i cambiamenti colturali, il grado di inquinamento, il benessere delle api.

Anche la presenza di contaminanti ambientali ha un ruolo fondamentale per il biomonitoraggio in quanto sappiamo, oramai, che possono raggiungere le api e le materie prime dei prodotti da loro elaborati (nettare, melata, polline, propoli), attraverso l’aria, l’acqua, il suolo e le piante, e in tal modo essere introdotti negli alveari.

Dai prodotti dell’alveare è possibile ottenere anche informazioni sulla biodiversità vegetale presente nell’area oggetto di monitoraggio grazie alle analisi dei pollini presenti.

L’area geografica interessata è strettamente legata alla posizione dell’alveare: l’home range di un’ape generalmente comprende un’area esterna all’alveare di circa 7 km2, con voli che raggiungono un raggio di 3 km.

Pertanto, l’attivazione di stazioni apistiche di biomonitoraggio collocate in determinate aree geografiche possono in realtà fornire informazioni sull’ambiente circostante coprendo un’area piuttosto vasta.

Nelle metodologie del biomonitoraggio si possono distinguere due tipologie di organismo test:

- i bioindicatori, organismi che subiscono variazioni evidenti nella fisiologia, nella morfologia o nella distribuzione sotto l’influsso delle sostanze presenti nell’ambiente;

- i bioaccumulatori, organismi in grado di sopravvivere agli inquinanti, che li accumulano nei loro tessuti; con il loro uso è possibile ottenere dati sia di tipo qualitativo che quantitativo.

Le api sono oggetto di studio quali bioindicatori del nostro ambiente. Basti pensare che ogni giorno un’ape visita qualcosa come cinque milioni di fiori, in circa ventimila voli al giorno, coprendo così una superficie di circa 7 km quadrati. Nell’alveare grazie a questo flusso continuo di bottinatrici viene trasportato polline, nettare, acqua, prelevati nelle zone circostanti. Ed è attraverso lo studio di queste sostanze che possiamo avere informazioni dettagliate della qualità ambientale, sottoposta giornalmente a milioni di micro-prelievi.

I motivi che fanno di Apis mellifera un ottimo bioindicatore risiedono nella sua biologia:

- facile allevamento, quasi ubiquitario;

- tasso di riproduzione elevato;

- elevato numero di bottinatrici per alveare;

- alta mobilità;

- corpo rivestito da peli;

- varietà di ambienti ispezionati: suolo, vegetazione, acqua, aria.

I limiti dell’impiego delle api come bioindicatori sono:

- rallentamento del metabolismo delle api durante l’inverno o quando le temperature esterne si abbassano verso le zero;

- mancanza di volo delle api durante i giorni di pioggia;

- necessità di una gestione speciale degli alveari per evitare contaminazioni dovute alle pratiche adottate dall’apicoltore.

Stazioni apistiche di biomonitoraggio posso essere utilizzate a favore degli apicoltori, non solo per monitorare l’inquinamento ambientale, ma anche per fornire indicazioni sui flussi nettariferi presenti e sui livelli di infestazione da varroa. A tale scopo, sono numerosi gli esempi a livello europeo dell’impiego di bilance per alveari o di condivisione dei dati sulle infestazioni da varroa (ad esempio tramite contatori automatici dei fogli diagnostici) fruibili gratuitamente sul web da tutti gli apicoltori di una determinata regione o Nazione. Alcuni esempi sono disponibili ai seguenti link:

https://mybees.buzz/ (Network europeo di bilance e sensori di temperatura negli alveari); https://www.bienengesundheit.at/ (Varroa Alert – Piattaforma Austriaca per il monitoraggio nazionale del livello di infestazione di varroa tramite alveari sentinella).

Attività di biomonitoraggio nel Lazio

Arsial, grazie alle risorse ricevute dalla Direzione agricoltura della Regione Lazio, in ottemperanza della legge regionale 17/2022 “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura”, art. 3, comma 1, lettera a), punto 6: attivazione e gestione di stazioni apistiche di biomonitoraggio a favore degli apicoltori e uso di arnie hight tech per il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali e semi naturali attraverso l’impiego dell’ape come sentinella ecologica dello stato di salute dell’ambiente, intende avviare il progetto di biomonitoraggio attraverso l’attivazione delle stazioni apistiche a favore degli apicoltori del Lazio, che prevede l’installazione di moduli e bilance hight tech, attraverso le quali rilevare una serie di dati e informazioni interne ed esterne all’arnia.

In particolare i dati oggetto di rilievo riguarderanno aspetti di tipo climatico-ambientali esterni all’arnia (temperatura, pioggia, vento, umidità), parametri interni all’arnia (temperatura, umidità, peso, suoni) e parametri riconducibili al controllo dello sviluppo e dello stato di salute e benessere della colonia (presenza dell’ape regina, sviluppo della covata, eventuali patologie) e al comportamento delle api (numero

e frequenza dei voli, periodo e tempo di uscita, eventuale fenomeno di disorientamento ecc.).

Lo studio del comportamento delle api rappresenta uno degli aspetti di particolare rilievo per valutare, non solo lo stato di salute dell’ambiente e le pressioni climatiche che si stanno verificando in questi ultimi anni (siccità, gelate ecc.), ma anche per studiare il periodo di attività delle api sulla base della stagionalità e la disponibilità delle risorse nettarifere e pollinifere, che nell’ambito del progetto avviato da Arsial, saranno riferite al territorio in cui verranno collocate le stazioni di biomonitoraggio.

Tale osservazione potrebbe essere messa a confronto con vari studi di biomonitoraggio in corso di attuazione, come ad esempio BeeNet e Life bee adapt, che vedono il coinvolgimento di alcuni apicoltori del Lazio, e con progetti già realizzati come ad esempio lo studio di Duchenne et al. (2020), che ha preso in considerazione 2.027 specie di insetti europei e ha messo in luce come la maggior parte degli insetti impollinatori abbia anticipato il proprio periodo di attività di quasi una settimana in risposta ai cambiamenti climatici, con la data media del volo anticipata di 6 giorni negli ultimi 60 anni e la durata del loro volo diminuita di 2 giorni. Questi cambiamenti, ad esclusione della parte più nordorientale dell’Europa, hanno probabilmente alterato la distribuzione stagionale dei servizi di impollinazione, diminuendo la sovrapposizione tra impollinatori e periodo di fioritura.

Occorre considerare, però, che gli impatti dei cambiamenti climatici in corso sugli impollinatori e sui servizi d’impollinazione potrebbero non essere evidenti e manifesti per diversi decenni ancora, a causa dei tempi di risposta ritardati nei sistemi ecologici. Attualmente non si è ancora in grado di conoscere a fondo gli impatti sugli impollinatori e le modalità più efficaci e appropriate di adattamento.

In generale i processi con i quali i sistemi biologici complessi e i corrispondenti servizi ecosistemici (come l’impollinazione) risponderanno ai cambiamenti climatici è fortemente condizionato dallo specifico contesto ambientale, un aspetto che rende le previsioni difficili e incerte. È comunque assai probabile che un aumento della temperatura di soli 3,2°C, prevista da uno degli scenari più probabili dagli esperti dell’IPCC (Intergovernmental panel on climate change), comporterà la riduzione del 50% del numero attuale di insetti già entro il 2100.

Nell’ambito del nostro progetto di biomonitoraggio è previsto l’impiego di arnie hight-tech che andranno a costituire le stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori del Lazio, dovranno essere dotate di GNSS, autonomia energetica, collegamento cloud per la condivisione e il salvataggio dei dati rilevati, app e quaderno dell’apicoltore e favorire il controllo delle attività delle api attraverso il rilievo e monitoraggio di parametri ambientali interni ed esterni all’arnia e che riguarderanno ad esempio:

- peso dell’arnia;

- controllo della popolosità della colonia (conta voli);

- temperatura interna ed esterna all’arnia;

- umidità interna ed esterna all’arnia;

- pioggia;

- vento;

- antifurto;

- suono;

- foto-trappola.

Saranno allestite complessivamente 14 stazioni di biomonitoraggio, collocate presso ogni provincia del Lazio, in aree che saranno valutate e individuate da Arsial e che risulteranno particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. In particolare, saranno aree in cui favorire il mantenimento di un’agricoltura estensiva, dell’agro-biodiversità e la conservazione della flora spontanea.

Per la realizzazione del progetto saranno coinvolte le associazioni apistiche regionali ed eventualmente istituti di ricerca, enti parco e università.

In particolare, le associazioni apistiche regionali, previa loro disponibilità, dovranno individuare un loro apicoltore socio, al quale sarà fornita in comodato d’uso gratuito per un periodo di 2 anni (eventualmente rinnovabile), uno dei moduli hight-tech acquistati con le risorse del progetto, provvisti di bilancia, sensori, pannelli solari, GNSS, centralina meteo e conta-volo, ecc.

Gli apicoltori saranno individuati al fine di coprire i diversi contesti ambientali/agronomici caratteristici della zona e di particolare valore naturalistico e ambientale, al fine di ottenere un’adeguata rappresentazione dei possibili problemi legati alle condizioni climatico-ambientali, alla disponibilità di essenze nettarifere e pollinifere per le api e sul loro comportamento.

Gli alveari devono essere regolarmente denunciati alle autorità competenti con la relativa registrazione in Bda e le modalità di conduzione potranno essere di tipo stanziale e/o nomade.

Le stazioni di biomonitoraggio saranno appositamente identificate e georiferite.

Le schede tecniche, elaborate dal tecnico professionista che affiancherà l’apicoltore nella gestione del modulo hight-tach, in collaborazione con Arsial, dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del titolare/detentore dell’apiario e/o del legale rappresentante dell’azienda, informazioni inerenti a:

- codice identificativo aziendale;

- collocazione GIS dell’apiario, resa disponibile nel fascicolo aziendale dell’apicoltore o rilevata con appositi dispositivi;

- appartenenza all’associazione apistica regionale;

- modalità di conduzione (professionale, biologico, o per autoconsumo);

- numero di apiari;

- numero di arnie;

- descrizione del contesto ambientale in cui è collocato l’apiario (tipo di zona, altimetria – pianura, collina, montagna – colture e piante spontanee,);

- rilievi floristici (fioriture; periodo di fioritura; flora pollinifera ecc.);

- ubicazione dell’apiario in Aree Natura 2000;

- destinazione d’uso del territorio (agricoltura estensiva/intensiva, bosco, industria, urbanizzazione ecc);

- condizioni meteorologiche, rese disponibili attraverso il servizio agrometerologico del Sian o da altri Servizi come ad esempio il Servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio, e/o dalla centralina meteo fornita con il modello hight tech del progetto;

- modalità di gestione dell’apiario (trattamenti sanitari, alimentazione, nomadismo);

- eventuali sintomatologie delle famiglie (presenza di api morte, spopolamento, comportamenti anomali delle api, sintomi di malattie, presenza di parassiti e/o patogeni) osservate durante il controllo dell’arnia con indicazione del periodo di rilevamento;

- valutazione della forza della famiglia in base alla popolosità dell’arnia, estensione della covata (opercolata e non, da fuco e da operaia), scorte (polline, miele opercolato e non), età della regina, presenza di fuchi;

- tipologia di produzioni (miele, polline, pappa reale, propoli, sciami ecc.);

- tipologia di mieli (miele millefiori, unifloreale);

- quantità di miele prodotto;

- eventuali collaborazioni con enti scientifici, enti pubblici o privati;

- eventuali adesioni ad altri progetti di ricerca.

- altro…

Nella raccolta delle informazioni sarebbe opportuno prevedere anche l’eventuale raccolta di materiale fotografico dell’apiario, del territorio circostante, delle fioriture e la realizzazione di eventuali filmati sul comportamento delle api.

La gestione e il controllo delle arnie hight tech sarà condotta sia con la presenza diretta degli apicoltori coinvolti nel progetto, sia da remoto attraverso l’abilitazione e attivazione di account per singolo apicoltore, ovvero attraverso un sistema aggiornabile nel tempo, gestito per mezzo di un portale web e visualizzabile da smartphone, tablet o pc.

Ciò consentirà all’apicoltore che ha in concessione l’arnia hight-tech, di tenere sotto controllo in tempo reale e da remoto lo stato dell’arnia stessa e le condizioni climatico-ambientali.

Il tecnico professionista, che dovrà collaborare sinergicamente con gli apicoltori convolti, avrà il compito di analizzare e rappresentare i dati e i parametri registrati nei due anni di concessione delle arnie e predisporre relazioni intermedie e una finale che metta in evidenza le possibili pressioni climatiche e ambientali che hanno determinato ripercussioni sullo stato di salute dell’ambiente e delle api, sulla conduzione dell’apiario e sulle produzioni dei miele e degli altri prodotti dell’alveare, e l’utilità e l’importanza dell’uso delle stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori del Lazio. Inoltre dovrà essere elaborata una descrizione dettagliata delle varietà nettarifere coltivate o spontanee, diffuse sui territori di interesse, acquisendo i dati in campo e/o dalla eventuale bibliografia esistente. In fine per lo studio delle condizioni climatiche, il tecnico professionista potrà eventualmente utilizzando i servizi agro-metereologici presenti nel Sian e/o di Arsial – Siarl – Servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio istituito la legge regionale del 9 ottobre 1996, n. 40.

Delle 14 stazioni di biomonitoraggio una sarà allestita presso l’apiario di tutela di Apis mellifera ligustica, sito presso l’Azienda dimostrativa di Arsial, di Montopoli di Sabina (RI. Si tratta di un apiario di tutela dell’Apis mellifera ligustica, iscritta al Registro volontario regionale, di cui alla legge regionale 15/2000, quale risorsa autoctona soggetta a rischio di erosione genetica, realizzato con risorse del Psr Lazio 2014/2020 tipologia di operazione 10.2.1.

L’apiario è collocato in prossimità del campo collezione di fruttifere arboree, tutelate dalla legge regionale 15/2000.

Nel corso del progetto saranno eventualmente previsti sopraluoghi per un confronto diretto con i singoli apicoltori al fine di verificare il posizionamento delle postazioni e gestire eventuali problematiche.

Gli obiettivi del biomonitoraggio

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono in linea con le finalità delle legge regionale 17/2022 relativamente alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio apistico regionale e alla tutela della sua biodiversità, nonché con il Sottoprogramma apistico regionale 2023 – 2027 (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1207 del 20/12/2022 e in coerenza con gli obiettivi generali e specifici riferiti agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2021/2115), rispondendo alle varie azioni di intervento, soprattutto a quelle relative alla previsione delle avversità climatiche con l’acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l’allevamento delle api (quali ad esempio sistemi di allerta, centraline e sistemi di monitoraggio agrometeorologico); alla diffusione delle api e delle api regine, con certificazione attestante l’appartenenza ad Apis mellifera sottospecie ligustica, che, tra l’altro è posta sotto tutela, in attuazione della legge regionale 15/2000 e iscritta al Registro volontario regionale.

Attivazione delle stazioni apistiche di biomonitoraggio

Attraverso le risorse ricevute dalla Direzione agricoltura della Regione Lazio (Determinazione G17059 del 05/12/2022), in ottemperanza della legge regionale n. 17/2022 “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura“, che all’art. 3, comma 1, lettera a), punto 6: prevede attività rivolte all’attivazione e gestione di stazioni apistiche di biomonitoraggio a favore degli apicoltori e uso di arnie hight tech per il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali e semi naturali attraverso l’impiego dell’ape come sentinella ecologica dello stato di salute dell’ambiente, l’obiettivo principale del progetto è quello di analizzare le ripercussioni che i cambiamenti climatici, le avversità ambientali, l’inquinamento, la perdita di biodiversità, l’insorgenza di patologie, ecc, incidono sul benessere e la sopravvivenza delle api e quindi sull’andamento delle attività apistica.

Il progetto che prevede la durata di 2 anni (eventualmente prorogabile) si basa sull’allestimento e l’attivazione di 14 stazioni apistiche di biomonitoraggio ambientale e dell’uso dell’ape come sentinella.

Con le stazioni apistiche è possibile far emergerei fattori che minacciano lo stato di salute dell’ambiente, la biodiversità vegetale, animale ed entomologica, gli ecosistemi naturali e semi naturali, la qualità ecologica, il benessere delle api e dunque la loro esistenza.

Le stazioni di biomonitoraggio permetteranno di configurare una “mini mappatura” delle aree nettarifere e pollinifere quali fonti alimentari per le api e gli altri insetti pronubi, e verificare eventuali variazioni nel corso degli anni e durante le campagne apistica.

Lo studio e la configurazione delle mappe nettarifere, quali aree di particolare valore ambientale e naturalistico, potrebbe porre l’attenzione per l’attivazione di misure specifiche a sostegno diretto alle aziende apistiche, come ad esempio la misura ACA 18 – Impegni per l’apicoltura nell’ambito del Piano strategico nazionale della pac 2023-2027, che detengono alveari o praticano il nomadismo in aree particolarmente svantaggiate, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti e minori guadagni, per l’attività effettuata nelle aree meno favorevoli.

In queste aree l’apicoltura rappresenta un’attività fondamentale per il mantenimento dell’agro-biodiversità, per il mantenimento di un’agricoltura estensiva e per la conservazione della biodiversità e flora spontanea, grazie all’importante opera d’impollinazione realizzata dalle api.

Entità del biomonitoraggio

L’avvio del biomonitoraggio in alcune aree circoscritte del Lazio, consentirebbe di rafforzare la valutazione del rischio relativo alla perdita della biodiversità vegetale (flora nettarifera e pollinifera) ed entomologica (spopolamento delle api e degli altri insetti impollinatori), al degrado e perdita degli ecosistemi naturali e semi-naturali, alla diffusione di una agricoltura intensiva e dell’impiego di fonti inquinanti.

L’obiettivo è la raccolta dei dati necessari per la valutazione dello stato attuale e delle tendenze future, con la finalità di acquisire e divulgare le informazioni necessarie alla piena comprensione delle evidenze in atto, del loro sviluppo nel tempo e per avere certezze sull’efficacia delle azioni di contrasto da mettere in campo.

Possibili obiettivi futuri

In futuro, con l’attivazione delle stazioni apistiche a favore degli apicoltori del Lazio, sarebbe interessare poter favorire la diffusione di un sistema informativo fra gli stakeholder e la creazione di una rete di biomonitoraggio da confrontare con altre reti di altri progetti esistenti.

La conoscenza di impatti dannosi sulle api e gli impollinatori in generale, permetterebbe alle autorità competenti e agli enti di ricerca di adottare misure specifiche per la tutela degli impollinatori.

Ricadute e benefici

Il biomonitoraggio e il monitoraggio ambientale consentono di tenere sotto controllo la qualità dell’ambiente in cui viviamo, permettendoci di intervenire qualora si riscontrassero delle anomalie.

Grazie alle api e all’utilizzo di sistemi di monitoraggio innovativi e considerati “non invasivi”, come ad esempio le stazioni di biomonitoraggio che Arsial e la Regione Lazio intendono attivare, è possibile monitorare morie o anomalie nello sviluppo della colonia che possono indicare la presenza di sostanze inquinanti nell’ambiente, stress ambientali e patologie, dando quindi un supporto concreto agli apicoltori nelle loro attività apistiche.

In particolare, nell’ambito del progetto di biomonitoraggio, con l’attivazione delle stazioni apistiche per gli apicoltori del Lazio realizzate con l’impiego da parte degli apicoltori di arnie/moduli hight-tech, si possono evidenziare una serie di ricadute e benefici che possono essere rappresentate qui di seguito:

- acquisizione di informazioni utili sullo stato di salute dell’ambiente e delle api che permettono un controllo (anche professionale) dell’apiario anche a distanza, senza andare a disturbare la normale attività delle api e di essere prontamente avvertito di potenziali situazioni di allarme grazie a degli allarmi;

- acquisizione di dati e informazioni sull’ambiente circostante e anche sulle aree nettarifere distanti e piuttosto vaste, grazie al naturale allontanamento delle api rispetto alla posizione dell’alveare per andare a cercare nettare e polline (l’home range di un’ape generalmente comprende un’area esterna all’alveare di circa 7 km2, con voli che raggiungono un raggio di 3 km);

- favorire un incremento dell’attività svolta dalle api a favore degli ecosistemi, in particolare per il mantenimento dell’agricoltura estensiva e dei sistemi agroforestali e per la conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico;

- favorire un sostegno concreto e diretto alle aziende apistiche del Lazio che detengono alveari o praticano il nomadismo in aree particolarmente svantaggiate;

- fornire la configurazione di una mappatura delle aree nettarifere che possa permettere una maggiore conoscenza del territorio e un uso razionale delle potenzialità mellifere;

- migliorare la produzione di miele sia in termini di quantità (mediante la pratica del nomadismo) che di qualità e valorizzazione (attraverso la produzione di mieli uniflorali);

- selezionare le zone di particolare valenza naturalistica da potenziare attraverso l’apicoltura (castagneti, zona dell’eucalipto, parchi, oasi protette ecc.)

di Miria Catta, Federico Schiavi, Giuseppe Mammetti, Claudio Di Giovannantonio

(Arsial)

Il progetto è stato in parte elaborato con il contributo di Giovanni Formato (Izslt) e Marco Pietropaoli (Izslt)

Bibliografia e sito-grafia

- Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17 Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura

- Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Progressi nell’attuazione dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori (Bruxelles, 27.5.2021 COM(2021);

- Piante e insetti impollinatori: un’alleanza per la biodiversità – (ISPRA Rapporti 350/2021)

- Il declino delle Api e degli impollinatori – Le risposte alle domande più frequenti – (ISPRA 12/2020);

- Il settore apistico nazionale – Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019 – Report Ismea (Luglio 2019);

- Documento programmatico per il settore apistico” (DAP) di cui all’art. 5, co. 1, della legge 24 dicembre 2004, n.313

- Il monitoraggio ambientale con le api – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Roma, 4 maggio 2009 Atti seminario

- https://mybees.buzz/

- https://www.bienengesundheit.at/

- https://www.anses.fr/fr/content/le-programme-europ%C3%A9en-epilobee

- https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2113329