Negli anni, l’allarme per il cambiamento climatico in corso ha evidenziato la necessità di valutazioni analitiche che attribuiscano a ciascuna attività produttiva, incluse agricoltura e zootecnia, il peso relativo nel contributo alle emissioni di gas serra (Ghg) che sono all’origine dell’effetto climalterante.

Negli anni, l’allarme per il cambiamento climatico in corso ha evidenziato la necessità di valutazioni analitiche che attribuiscano a ciascuna attività produttiva, incluse agricoltura e zootecnia, il peso relativo nel contributo alle emissioni di gas serra (Ghg) che sono all’origine dell’effetto climalterante.

In questo contesto, si è sviluppato il concetto di impronta di carbonio (carbon footprint), che misura i chilogrammi equivalenti di anidride carbonica emessa per unità di prodotto.

Analogamente, per valutare i fabbisogni idrici nella produzione agricola, si utilizza l’impronta idrica (water footprint), che quantifica il consumo di acqua dolce, sia diretto che indiretto, in termini di volumi d’acqua consumati, evaporati o incorporati nei prodotti, e inquinati per unità di tempo.

Il calcolo dell’impronta idrica

Il calcolo dell’impronta idrica comprende tre componenti:

- acqua blu: si riferisce alla quantità di acqua prelevata da fonti superficiali e sotterranee per usi agricoli, domestici e industriali. Indica la quantità di acqua dolce che non ritorna al punto di prelievo alla fine del processo produttivo o lo fa in tempi diversi;

- acqua verde: rappresenta il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale, principalmente l’acqua evapotraspirata per scopi agricoli;

- acqua grigia: misura il volume di acqua inquinata, calcolato come la quantità necessaria per diluire gli inquinanti, fino a riportare la qualità dell’acqua agli standard previsti.

Questa misura volumetrica del consumo e dell’inquinamento dell’acqua offre un’indicazione sulla sostenibilità nel tempo e nello spazio della risorsa idrica utilizzata per la produzione, nel nostro caso riferita al latte bovino.

Nel progetto Conprova, avviato nel 2023 con il coinvolgimento di un caseificio e tre allevamenti, tutti in provincia di Cremona, il monitoraggio dell’acqua inizia dal controllo dell’umidità del suolo tramite sensori, per valutare la suscettibilità delle colture prodotte, soprattutto foraggere, rispetto alla loro capacità di soddisfare il proprio fabbisogno idrico durante l’anno.

In questo caso, quindi, non si tratta di misurare volumi d’acqua, ma di identificare condizioni di rischio legate alla disponibilità idrica sul campo. Il progetto si concentra soprattutto sui consumi idrici nella fase di allevamento, monitorando l’acqua prelevata da pozzi o rete idrica per abbeverare le bovine e per lavare strutture e impianti, specialmente durante la mungitura.

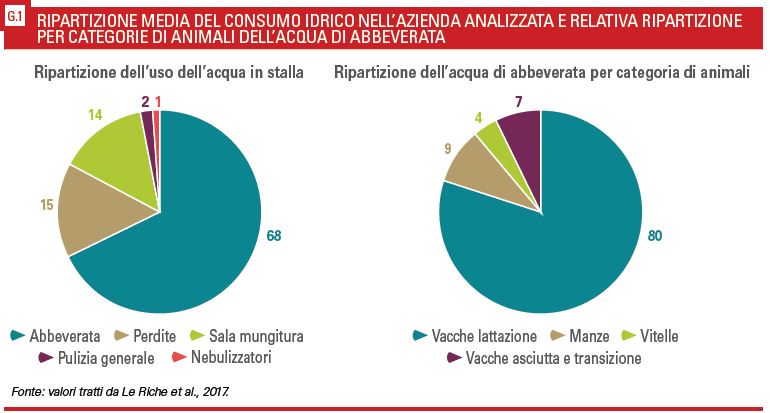

Il consumo di acqua di abbeverata, in un allevamento a stabulazione libera, è destinato per circa l’80% alle bovine in lattazione, più sensibili ai cambiamenti stagionali di temperatura; seguono manze e vitelle (circa 13%) e vacche in asciutta (7%).

Tratto dall’articolo pubblicato nell’inserto de L’Informatore Agrario n. 12/2025

F. Abeni, R. Marino, F. De Lorenzi, L. Ballasina

Per leggere l’articolo completo abbonati a L’Informatore Agrario