Dopo l’azoto (N), il potassio (K) è l’elemento nutritivo maggiormente assorbito dalle piante, per mezzo delle radici, dalla soluzione del suolo.

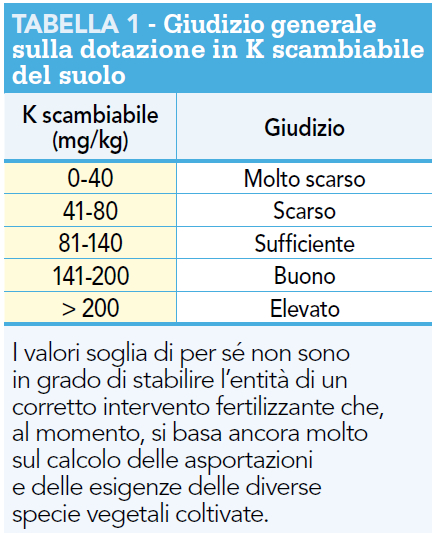

È un elemento coinvolto in innumerevoli processi che lo rendono essenziale per la nutrizione delle piante, che però ne utilizzano efficacemente solo la frazione che si trova nelle fasi liquida e scambiabile del suolo (tabella 1).

La comprensione di questo meccanismo è alla base di una gestione efficiente della nutrizione potassica.

Il K è presente nel suolo in quantità piuttosto rilevanti e teoricamente capaci di soddisfare ampiamente le esigenze nutrizionali delle piante. Quantità che sono, ad esempio, di molto superiori a quelle dell’azoto e del fosforo; il suo contenuto medio totale è stimabile nell’ordine dell’1,5% (15 g/kg).

Tuttavia, gran parte di questo K non è di fatto disponibile per l’assorbimento radicale, e quindi assimilabile, in quanto rappresentato dal K reticolare che è un componente strutturale dei minerali primari.

Tale frazione del K non possiede nessuna importanza nutrizionale in quanto la sua disponibilità è legata all’alterazione dei minerali, un processo talmente lento da renderlo di fatto del tutto ininfluente da un punto di vista del soddisfacimento delle esigenze nutrizionali delle piante.

Le caratteristiche dei fertilizzanti potassici

I fertilizzanti potassici derivano da minerali che opportunamente trattati per eliminare sostanze indesiderate quali ad esempio il cloruro di sodio, forniscono cloruro di K (KCl), con un contenuto medio del 60% di K2O.

I trattamenti operati per ridurre il contenuto di cloruri prevedono l’utilizzo di acido solforico, in questo modo si può ottenere solfato di K (K2SO4) con un titolo del 50-52% di K2O e un 45-47% di anidride solforica (SO3) e meno del 2% di cloruri (Cl–).

I cloruri sono specie ioniche indesiderate in quanto possono attivamente contribuire alla salinizzazione del terreno e ad una minore sviluppo di molte specie vegetali.

In alcuni casi sono responsabili del deprezzamento di prodotti di alcune colture, fra le quali spiccano vite e tabacco. Concimi potassici di interesse sono anche il nitrato di K (KNO3) con il 46% di K2O e il 13% di N ed il solfato di K e magnesio (Mg) con il 30% di K2O e il 10% di MgO.

Il K può poi rientrare nella composizione di fertilizzanti complessi NPK sotto forma di cloruro, solfato di K o nitrato di K.

Analisi del suolo: cosa sapere

I laboratori di analisi chimica del terreno sono, in genere, attrezzati per la determinazione del K assimilabile ovvero estraibile.

Il metodo analitico maggiormente accettato, e applicato, si basa sull’impiego come estraente dell’acetato d’ammonio.

Con questo metodo d’analisi si estraggono dal campione di suolo le frazioni di K scambiabile e solubile.

L’interpretazione del risultato analitico, che deve essere effettuata da un agronomo opportunamente formato, deve tenere anche conto quanto meno di fattori quali la tessitura e la CSC, trovandosi il K nel terreno essenzialmente in forma minerale legato alle argille.

In genere si osserva che i terreni poveri di sostanza organica, sabbiosi e con CSC bassa sono spesso scarsamente dotati di questo elemento.

In genere si tiene anche conto del rapporto tra magnesio (Mg) assimilabile/ K assimilabile in quanto esiste una competizione tra i due elementi per i siti di scambio presenti nel suolo. Il rapporto ottimale si ritiene vada da 2 a 5. Se il rapporto è minore di 2 si corre il rischio di carenza di magnesio, se è maggiore di 5 si corre il rischio di carenza di K.

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 47/2019

Concimazione potassica: cosa sapere per farla al meglio

Di C. Marzadori

L’articolo completo è disponibile per gli abbonati anche su Rivista Digitale